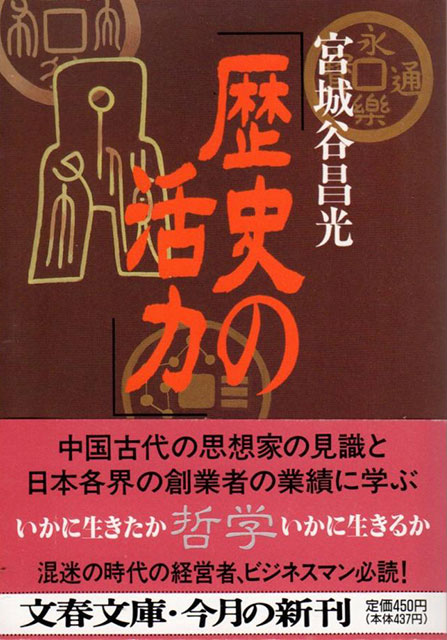

「歴史の活力 (文春文庫)」

昔から歴史系の小説や漫画を読むのが好きで特に伝記(兵法書や諸子百家も読んでましたが)などを好んで読んでました。成人してからは特に、宮城谷昌光氏の本を特に読むようになり、伝記以外にもいわゆるこういったビジネス書籍?も読んでいました。 この「歴史の活力 (文春文庫)」もそんな中の1冊です。中国古代の英雄の話だけでなく、日本近代の企業人や商売人、明治や大正、昭和初期の事件など様々な事例や人物を用いて様々な考え方や生き方が記載されています。これだけ色々なことが書かれていますが、簡潔にまとめられており、サクッと簡単に読めます。

内容としては以下のような構成となっています。

Contents

- 1 人相篇 強烈な個性をはなつ異相の人物

- 2 言葉篇 ことばは、過信することなく重んじる

- 3 真偽篇 真偽を正しく知るは大いなる力

- 4 才能篇 中国帝王にみる企業リーダーの三タイプ

- 5 命名篇 時間と、人に対する命名

- 6 創造篇 創造力を支える実見・実用

- 7 教育篇 教育により人は立つことを得る

- 8 死生篇 平安な時にそなえあって天命に耐える

- 9 父子篇 先達である父の教えは道理にかなう

- 10 人材篇 人材の登用が明暗を分ける

- 11 先覚者篇 非凡を転じて先覚者となる

- 12 哲理篇 正しい生き方知恵

- 13 貧富篇 謙虚にして富のなんたるかを知る

- 14 信用篇 窮地から救ってくれるものは信用

- 15 観察篇 観察眼なしに人は動かせない

- 16 命名篇にある「元号の由来とその含意」

- 17 共有:

- 18 関連

人相篇 強烈な個性をはなつ異相の人物

・人相は顔にあらわれた精神の相

・想像を超えた孔子の異相

・黄帝のこぶと信長の鼻が示す相

・覇道を排し、王道を説いた石坂泰三

・帝王学の原点は「尚書」にあり

・王道を築いた武王の目はやぶにらみ

言葉篇 ことばは、過信することなく重んじる

・ことばを過信するなかれ

・ことばで表現できない核心部分

・文字の所在は書き手と読み手の中間にある

・ことばを重んじ国を治めた商の湯王

真偽篇 真偽を正しく知るは大いなる力

・リーダーに不可欠の能力は人を見抜くこと

・王莽の偽りはわずかに十四年の命脈

・大切な、先入観をもたない第一印象

・偽善を心底から嫌った小林一三

・偽りに厳しく対決した明の呂坤

才能篇 中国帝王にみる企業リーダーの三タイプ

・断定と陽気さに満ちたマキアベリとドラッガー

・帝王に求められた厳しい決断の道

・天才は努力し得る才能

・光武帝と松下幸之助にみる努力

命名篇 時間と、人に対する命名

・名前が持つ不思議な力

・時間に対する命名と元号

・元号の由来とその含意

・人名にもちいてはならない五つの名字

創造篇 創造力を支える実見・実用

・時と所を得て自ずと発露する創造の芽

・啄木・蕪村にみる模倣を超えた創造性

・鋳型から抜け出せない精神は亡ぶ

・いま”実見・実用”が改めて見直される

教育篇 教育により人は立つことを得る

・組織の活性は「和」から

・蛍雪の功が賞嘆された背景

・光を求めて発した儒教

・仁は母なり道は父なり

・自己暗示法で頭脳明晰に

死生篇 平安な時にそなえあって天命に耐える

・人間どのようなときに我を忘れるか

・奴隷から章武候となった広国の運命

・生死を決定した天の配剤

・信念を貫いて禍を福にかえた男

・災害時に明らかになる人間の器

父子篇 先達である父の教えは道理にかなう

・父は子の器量を知る

・兵法よりも数学をという光圀の教え

・父が子に伝承するもの

・五人の男子があっても世継は迷う

・父の事業を異なった方法で受継ぐ

人材篇 人材の登用が明暗を分ける

・人材を求める場は外だけにあらず

・一国の事業を接木に学んだ家光

・人材育成がもっとも収穫をもたらす

・才能は適所で発揮される

・人材発掘の原則

・人材を発掘し得ないは悪

先覚者篇 非凡を転じて先覚者となる

・徳は知にまさる

・医薬の先覚者炎帝の苦労

・天民の先覚者伊尹

・貿易の先覚者角倉素庵の教え

・非凡さゆえの先覚者

・先覚者は発想が卓抜である

哲理篇 正しい生き方知恵

・平易な中に真理がある

・組織はその指導者の人格をあらわす

・学問好きの宋王朝

・良知と実行により使命を悟る

貧富篇 謙虚にして富のなんたるかを知る

・築いた財産の伝承法

・神仏を恐れてこそ財を成すを得る

・神仏のご利益あてにできる

・おごった者には富を実感できない

信用篇 窮地から救ってくれるものは信用

・小さな信用を積む

・信頼できる部下は玉にまさる

・大きな声よりも小さな声に耳をかたむける

・信用が出来る人の見分け方

・お金で買えない信義

観察篇 観察眼なしに人は動かせない

・リーダーはどのように明察するか

・受け手により情報価値は変わる

・観察が情報を生かす

・頭がよいということは観察力が勝れているということ

命名篇にある「元号の由来とその含意」

なかでも、5章にある命名篇には今、話題の元号についても記載されています。

元号の字は五経と呼ばれる5つの書物(「礼記」「詩経」「諸経(尚書)」「易経」「春秋」)の字句から用いられることが多いとのこと。例えば、明治と大正の元号の典拠は「易経」から用いられているようです。

「聖人南面して天下を聴き、明にむかいて治むる」

次の大正の元号については

「大いに亨るに正を以てす、天の道なり」

もしくは、これのほかの典拠として、春秋公羊伝もちだされているようで、その文書が以下

「君子は大いに正に居る。宋の禍いは、宣公之を為すなり」

では、我々が生まれた昭和は、というと、書経(尚書)のなかにある「堯典」の

「百姓昭明なり。万邦を協和せしむ」

という一文から「昭和」となったようですが、実はすんなりと決まらなかったようです(理由はどうやら堯は王位を臣下の舜にゆずった聖王。今上陛下がそうなっては困る、という理由)。そのため、代替案として「上治」という元号が案として出たそうですが、退けられ、昭和が採択されたようです。

さて、ではあと数ヶ月で変わってしまう元号の「平成」ですが、これも書経(尚書)にある大禹謨にある一文で

「地平らぎ、天成り、六府三事、允に治まる(地の大洪水がたいらぎ、天の五行も完成して、六府と三事とがほんとうによくととのった)」

と、これももうひとつ、史記の「五帝本紀」から舜の業績をほめた部分である

「父は義、母は慈、兄は友、弟は恭、子は孝、内平らかに外成る」

という文も引かれているようです。

また、宮城谷先生は元号にはその時代を象徴するようなメッセージ性があるようなことも書かれており(先生の推測というか、元号に秘められた想いや、それこそ含意としたもの)、これが非常に面白いです。例えば「堯は臣下の横暴と外的の駆逐にずいぶん苦慮した王である」とか「舜も禹も水に苦しめられた王」であると書いてあります。次の元号発表は予定では4月1日でしたっけ。

元号の発表の際に典拠なんかも説明してほしいな、と思う次第です。

この本は色んな方に読んでいただきたい1冊です。